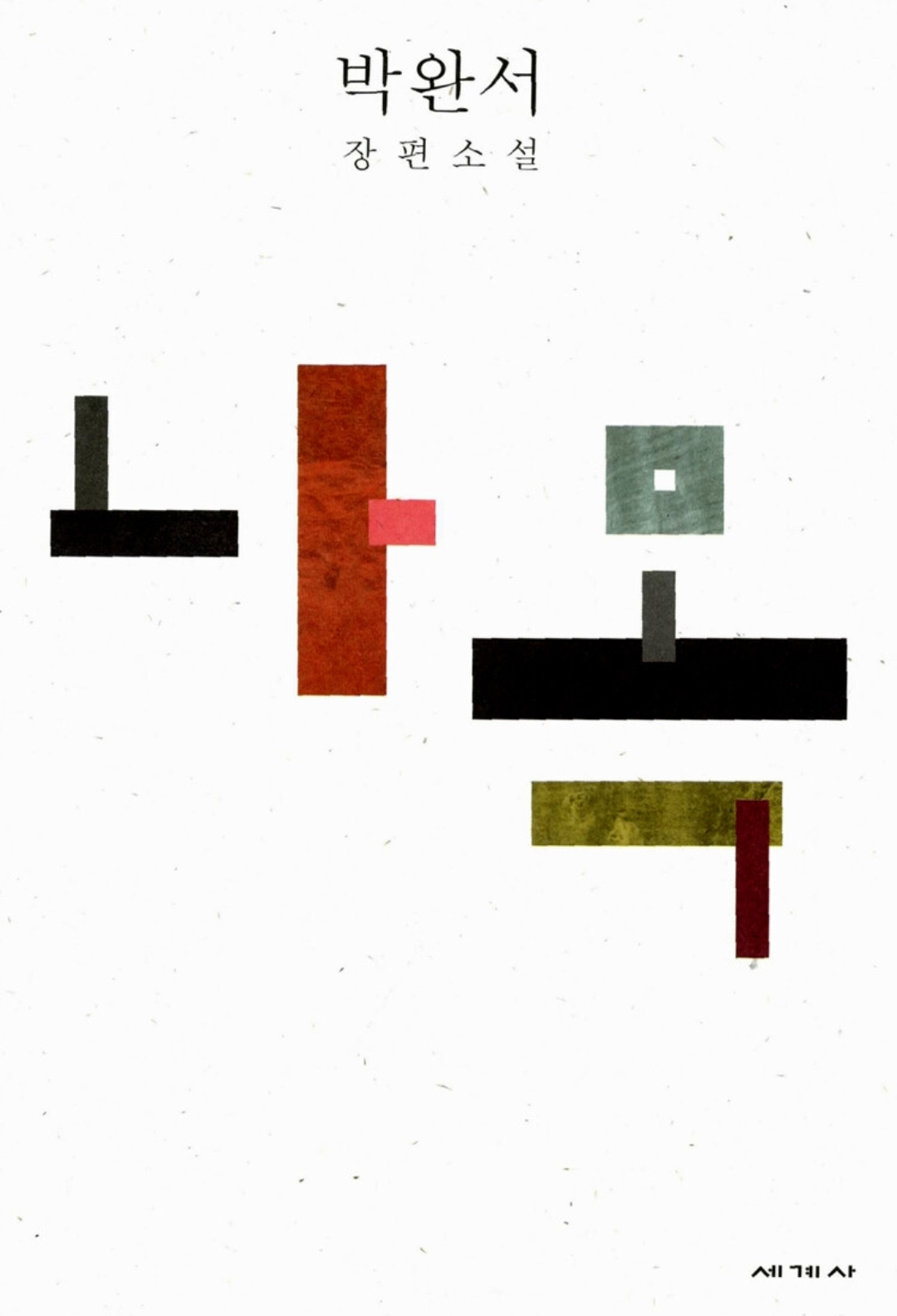

‘그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까’와 ‘그 산이 정말 거기있었을까’를 읽은 사람이라면 알듯이 박완서 선생님은 미군부대 px초상화부에서 미군들에게 초상화를 그리도록 하는 일을 하셨는데 그 때 ‘나목’이라는 작품으로 박수근 작가와 만난 인연이 있었다. 나목은 그때 만난 박수근 작가를 모티브로 쓴 장편소설이다.

박완서 선생님의 글들을 가만히 읽다 보면 겹치는 에피소드들이 굉장히 많은데, 같은 소재들임에도 불구하고 각각 다채로운 이야기로 변모한다.

옥희도와 ‘나’ 사이의 미묘한 관계를 중심으로 서술하고 있다. 그 과정에서 ‘나’와 엄마와의 갈등관계도 꽤 중요한 비중을 차지하는데, ‘나’의 엄마는 전쟁 속에서 무자비한 학살과 그로 인해 가족을 잃은 사람들의 상실감, 그 상실감으로 인해 살아가는 삶의 이유를 잃어버린 사람의 모습을 보여준다.

아마 ‘나’가 옥희도씨에게 사랑을 느낀 것은 엄마와의 갈등, 가족들을 잃은 슬픔을 치유하고자 무의식속에 나타난 감정이 아니었을까?

어떻게서든 암울한 상황을 극복하고 삶을 살아가고자 하는 무의식 속의 생존본능일 수도 있겠다 싶었다.

무튼 옥희도씨에 대한 스무살남짓의 ‘나’의 순수한 사랑의 감정을 표현한 문장들과

반대로 ‘나’를 사랑해주지만 내가 사랑하지 않은 사람을 대하는 감정들을 비교하며 읽는 재미도 있다.

내년 3월까지 박수근 ‘나목’ 전시회가 열리는데, 꼭 가봐야겠다.

내년 목표는 박완서 선생님의 다른 작품들도 다 읽어보는 것!

이렇게 계획만 더 늘어간다. ㅎㅎ

- 아무튼 그는 깊게 몰두하고 있었다. 나와는 무관한 것에 깊게 깊게 몰두하고 있었다. 나는 조심스럽게 그의 옆으로 다가가 서성대며 잔기침을 해봤다. 그는 못들었는지 바위처럼 담담했다. 그의 깊은 몰두를 나에게로 돌렸으면.

- 비로소 시선을 내 내부로 돌렸다. 고개를 딱지 속에 처넣은 달팽이의 시계視界만큼이나 어둡고 협소한 나의 시계. 그러나 내 옹졸한 시선은 그런 좁디좁은 시계에서만 당황하지 않고 안식을 누릴 수 있었다.

- 심장이 걷잡을 수 없이 뛰기 시작했다. 나는 그에게 잡히지 않은 한쪽 손으로 왼쪽 가슴을 눌렀다. 심장이 나와는 별개의 생동하는 생물이 되어 자신을 가두고 있는 늑골을 박차고 튀어나올 듯한 위기를 느꼈다.

- 그러나 그는 우두커니 그대로였다. 나는 점점 궁금증이 지나 초조하게 그가 돌아보기를, 그의 따스한 시선과 만나기를 갈망했다. 갈망은 마침내 허기증으로 변하고 허기증이 나로 하여금 뭔가 아우성치고픈 충동을 일으켰다. 사려 깊고도 지혜로운, 착하고도 어리석지 않은 눈매를 만나고픔을, 크게 아우성치고 싶었다.

- 그리고 열을 셀 때까지 안 돌아다보면, 그때 가서 아우성을 치리라 마음먹었다. 한꺼번에 여러 음색과 감정이 뒤섞인 아우성을 나는 칠 수 있을 것 같았다. 느리게 하나 둘을 세었다. 그래도 그는 바위처럼 움직이지 않고 마침내 셈을 끝낸 나는 가까스로 아우성을 삼켰다. 그리고 딴 내기를 걸었다. 다시 열을 세기로.

- 봄에의 믿음. 나목을 저리도 의연하게 함이 바로 봄에의 믿음이리라.

'책' 카테고리의 다른 글

| [도서리뷰] 데미안 - 헤르만 헤세 (0) | 2022.01.01 |

|---|---|

| [도서리뷰] 명랑한 은둔자 - 캐럴라인 냅 (0) | 2022.01.01 |

| [도서리뷰] 모래알만 한 진실이라도 - 박완서 (0) | 2021.12.16 |

| [도서리뷰] 기억나지 않음, 형사 - 찬호께이 (0) | 2021.12.16 |

| [도서리뷰] 나의 아름다운 이웃 - 박완서 (0) | 2021.12.16 |